朋友圈是个神奇的地方

大家总喜欢晒着和自己有关的一切

但是

请你们适可而止好吗!

啊啊啊

我还没说完

啊啊啊

我还没说完

晒图有风险 朋友圈是一个社交好平台,然而随着好友越来越多,如果发朋友圈时不注意自己的习惯,很可能给一些不法之徒带来可乘之机,导致资金的流失或隐私的泄露。 本周是国家网络安全周,自查看一看,七大容易引发风险的网络习惯,你有吗?

应对方法

● 不要晒火车票、机票、登机牌等,机票和火车票的条形码或二维码含有乘客的个人信息;

● 不要晒护照、家门钥匙、车牌、位置,这些会透露你特定时间所处的特定位置,也会透露你的生活圈;

● 不要晒孩子照片及姓名,爱晒孩子的父母们,不妨限制一个分享范围;

● 不要晒家中老人照片,老人容易上当受骗。

此外,“晒”时要注意屏蔽一些人和功能。如使用微信时,可把“附近的人”、“允许陌生人查看十张照片”、“通过qq好友搜索到我”等选项关闭。

应对方法

● 对于陌生的二维码,尽量避免扫描;

● 对扫码送礼品等活动也应提高警惕。

此外,智能手机可通过蓝牙传播病毒,别人通过蓝牙间谍软件也可查看你的电话本、信息、文件,修改你的音量,替你拨号等,所以平时没有特殊用途时,请关闭你的“蓝牙”。

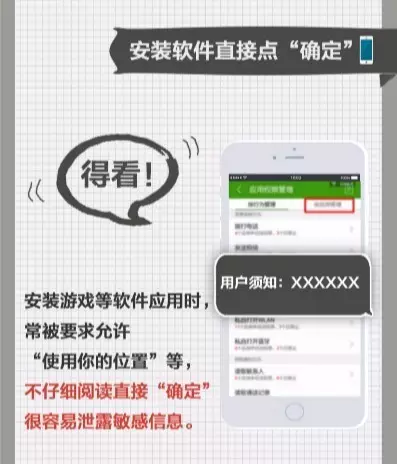

应对方法

● 选择正规的APP应用商店安装应用;

● 对协议和提示的内容仔细阅读,进行甄别;

● 尽量选择赋予较少的权限,以免造成信息泄露。

应对方法

● 除了性格测试,网络上每天都会有许多新奇的事物出现,网民一定要冷静,先认真辨别新事物,不要太有好奇心。

应对方法

● 网络云盘同步存在文件泄露的风险,建议不要存储涉及个人隐私、公司秘密等重要文件;

● 先对文件分类进行强加密再存储。

应对方法

● 有选择地填写快递收货信息、不贪便宜;

● 收到网购货品后,涂黑快递信息再处理包装;

● 如快递公司不能送货上门,需自提或是只到小区门口,就尽量不要填写详细门牌号等信息。

《公众网络安全意识调查报告(2015)》显示,75.93%的网民存在多账号使用同一密码的问题,44.42%的网民使用生日、电话号码或姓名全拼设置密码,17.05%的网民从不更换密码。

应对方法

● 在这方面一定不能偷懒,密码要有一定的复杂度和长度;

● 最好是英文字母大小写、数字和其他符号交叉组合;

● 不同的网站和应用,不要用相同的密码。

除了以上几点,

还有个需要大家注意的事情!!

你朋友圈发的每一句话,

日后都可能成为呈堂证供!

“你有权保持沉默,但你所说的每一句话都可能作为呈堂证供。”

请注意,从下月起,这句话可能变成:

“你有权保持沉默,但你在网页、朋友圈、贴吧等说的每句话都可能成为呈堂证供。”

丨

最高人民法院、最高人民检察院、公安部日前联合下发《关于办理刑事案件收集提取和审查判断电子数据若干问题的规定》,按照规定,法院、检察院和公安机关有权依法向有关单位和个人收集、调取电子数据。电子数据面临被篡改或灭失“危险”时,县级以上公安机关负责人或检察长可批准对其冻结保全。

丨

据悉,该规定将从2016年10月1日起施行。

电子数据是什么?

规定中所说的电子数据,是案件发生过程中形成的,以数字化形式存储、处理、传输的,能够证明案件事实的数据。

具体包括但不限于:

1、网页、博客、微博客、朋友圈、贴吧、网盘等网络平台发布的信息;

2、手机短信、电子邮件、即时通信、通讯群组等网络应用服务的通信信息;

3、用户注册信息、身份认证信息、电子交易记录、通信记录、登录日志等信息;

4、以及文档、图片、音视频、数字证书、计算机程序等电子文件。

规定中明确表示,人民法院、人民检察院和公安机关有权依法向有关单位和个人收集、调取电子数据。有关单位和个人应当如实提供。如电子数据涉及国家秘密、商业秘密、个人隐私的,应当保密。

电子数据怎么展示?

在电子数据的移送和展示方面,规定强调,收集、提取的原始存储介质或者电子数据,应当以封存状态随案移送,并制作电子数据的备份一并移送。

公安机关报请检察院审查批准逮捕犯罪嫌疑人,或者对侦查终结的案件移送检察院审查起诉的,应当将电子数据等证据一并移送检察院。

控辩双方向法庭提交的电子数据需要展示的,可以根据电子数据的具体类型,借助多媒体设备出示、播放或者演示。

必要时,可以聘请具有专门知识的人进行操作,并就相关技术问题作出说明。

电子数据怎么保存?

同传统证据相比,电子数据具有高科技性、不稳定性等特征,一旦被修改或删除,其证据效力就有可能丧失,进而影响整个案件的顺利办理。

因此,电子数据的保全就显得尤为重要。规定指出,

在收集、提取电子数据过程中,办案人员可通过扣押、封存电子数据原始存储介质,计算电子数据完整性校验值,制作、封存电子数据备份,冻结电子数据,对收集、提取电子数据的相关活动进行录像等方式方法对可作为证据使用的电子数据进行保护。

没开玩笑

网络安全真的很重要